有機給食を学ぶ会とは?

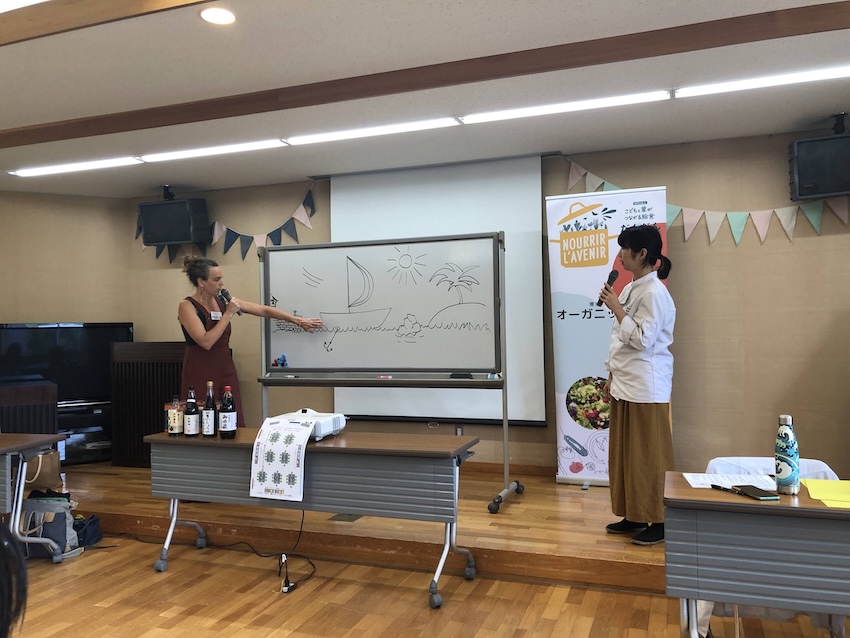

7月26日(土)に、中川村 中川文化センターで行われた「有機給食を学ぶ会」に3名で参加しました。

主催は、食と農の協議会 どんぶらこ。講師は、オーガニック給食を推進する団体であるCCPフランスと、日本のNPO法人だんだんのメンバーが講師を務められました。

参加者は伊那谷の方々が多かったですが、木曽谷からは、大桑村から3名と私たち3名の参加がありました。

イベントは、ワークショップが中心であり、アイデアや課題を考え、共有し、話し合うという実践的な内容でした。

オーガニック給食に関心のある方はもちろん、給食の調理師、各自治体の議員、そして中川村の村長、副村長などが参加し、活発な議論を交わしました。

オーガニック給食実現のためのヒント

オーガニック給食を目指す際に、ヒントとなりそうな内容の一部を共有しますね。

フランスの事例

- その学校の生徒全員を1年間食べさせるための、すべての食材を計算し、その食材を生産するために必要な面積を計算した。

- その結果、必要な農地は予想よりはるかに狭く、で実現可能だということがわかった。(つまり、小規模な農家が複数協力すれば実現可能)

- 最初に、子どもの食事量から、必要な生産量を計算し、生産計画を立てる

- 生産者に有機農産物を作るようにお願いして、買い上げる。

- 作ってくれる生産者とは、可能な限り値段交渉をしない。サイズが小さい農作物も引き取るように心がける。

- 調理室は小さいほどいい。衛生面が管理しやすく、調理をする人のストレスを減らすことができる。

- 子供のうちから良い給食を食べることで、健康寿命が伸び、将来的に健康保険の抑制が期待される

- フランスでは、給食の最中、給食を作ってくれた人が子供達に料理の内容を説明し、見守る。先生はその間休憩できる。(一緒に行ったメンバーは、このアイデアは本当に素晴らしいと感銘を受けていました)

- フランスでも、オーガニック給食は実現できていない。置き換え可能な生産物から、一つ一つ置き換えていく。

日本の事例

また、先進地である松川村、中川村、豊丘村、伊那市の参加者などから、前進させた方法、課題、成功例などのシェアがありました。

- 有休農地を活用するプロジェクトから派生して、有機給食の実現に踏み出した

- 中川村では、生徒が卒業するときに、今まで食べたメニューのうち人気が高い給食のレシピをまとめて、生徒たちにプレゼントしている(上の写真がそのレシピ集です。この取り組みには感銘を受けました)

オーガニック給食に取り組むための、道筋は?

実現のために必要な調査や、関係者や、やるべきことなどを、工程にまとめられそうです。以下が、その叩き台です。現実的で柔軟な戦略設計がカギになりそうです。

もちろん、各自治体によって、それぞれの事情、有利点、不利な点などがありますが、この図をガイドラインとし、作り替えていくことはできるのではないかと考えています。

木曽町の状況は?

ある方から、木曽町では現在それぞれの学校で給食を作っているが、将来的には給食センターを作って一元化するという話を聞きました。

そのなると、オーガニック給食や地産地消の実現、生産者・調理者・子どもたちが顔の見える関係になっていくという、素晴らしい機会が失われてしまいます。

講師の方も、調理室は小さい方が良いと言っていました。

また、お母さん方からも、一元化を止めてほしいという意見も聞いています。

オーガニック給食、地産地消の給食の実現には、しかるべき時間がかかるでしょう。しかし実現可能なはずです。今後もメンバーと話し合いながら、可能性を探っていきたいと考えてます。

目黒峰人

🌲🌲🌲🌲🌲

理想の木曽プロジェクトは、人・社会・未来の三つの軸で木曽町をもっと良くしていく取り組みです。